Heute geöffnet: 9 — 17 Uhr

Letzter Einlass: 16 Uhr

Heute geöffnet: 9 — 17 Uhr

Letzter Einlass: 16 Uhr

Besucherinfos

Herzlich willkommen!

Die Dokumentation Obersalzberg ist ein Lern- und Erinnerungsort. Sie setzt sich mit der Geschichte des Obersalzbergs und der NS-Diktatur auseinander. Regelmäßige Veranstaltungen, öffentliche Rundgänge und ein umfangreiches Bildungsangebot ergänzen unsere Dauerausstellung. Fachlich betreut wird die Dokumentation Obersalzberg vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin.

Bildung

Begleitend zu unserer Dauerausstellung bieten wir ein vielfältiges Vermittlungsprogramm für Gruppen an. Ob Rundgang oder Workshop, hier erfahren Sie alles zu unseren Vertiefungsangeboten für Jugendliche und Erwachsene.

Sammlung

Unsere Sammlung ist die Grundlage unserer Ausstellung und unserer Arbeit. Der Schwerpunkt liegt auf der Geschichte des Obersalzbergs und der Zeit des Nationalsozialismus, aber auch auf der Vor- und Nachgeschichte bis in die Gegenwart.

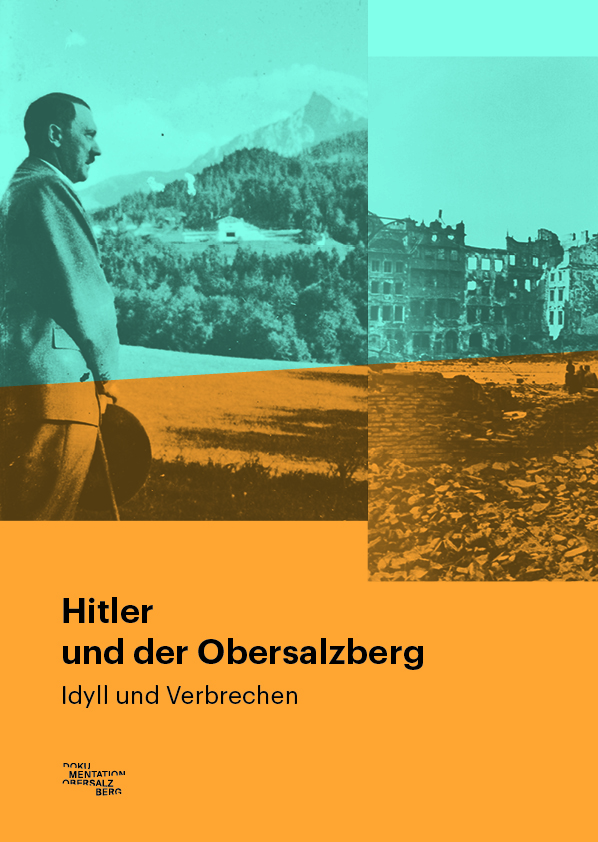

Unser Katalog zur Ausstellung

Für alle, die sich noch tiefer mit dem Thema der Dauerausstellung auseinandersetzen möchten: Dieser Band erzählt die untrennbare Verbindung zwischen Hitler und dem Obersalzberg, die in den frühen 1920er Jahren begann und bis in die Gegenwart andauert.

Der Katalog ist in der Dokumentation Obersalzberg oder im Buchhandel erhältlich und kostet 10 Euro.